从贵州省安顺市紫云县城出发沿着山路跨越50公里,在平均海拔1100多米的大山深处,就到了打郎小学。走进校门,可以看到的是宽阔的操场、新建的教学楼,有二三个小孩在操场上打着篮球。

打郎小学占地面积15800平方米,集小学、幼儿园为一体。教学楼的对面是师生宿舍,东面还有一个足球场,西面是食堂。从2013年任教,杨校长已坚守在这座大山里7年,他说:“我见证了打郎小学这几年的变化,原来的打郎小学不到现在面积的三分之一,一个平房,几间教室,四面通风,两边石漠化山上的树木已全部枯黄。”而现在,亮堂的教室,通透的玻璃,干净的宿舍,足够让打郎村的每一个孩子自由自在地安心学习。

回到大山,扎根石漠土

处在麻山腹地的打郎村,地广人稀,21个村组分散在各处,石漠化严重,每天来往的班车只有一趟,导致村民出行极不方便。打郎小学是打郎村唯一的学校,家住偏远村组的小孩往往要清晨6点起床,徒步1个小时才能到达学校开始晨读。当时打郎小学急需会说普通话的青年教师,刚刚大学毕业的杨老师本想离开家乡去外面闯荡,但深知家乡条件艰苦,孩子们享受到的教育水平比城里的孩子落后,便义无反顾地选择留在学校,扎根乡村。

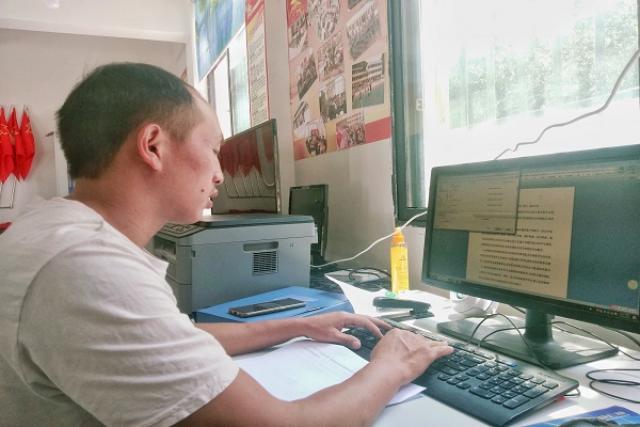

杨校长不仅是校长,也是教导主任,不仅要教小学生,还要照顾幼儿园的小朋友。杨校长说到:“我的专业其实是体育,因为体育课比较轻松,我也教了两个班的数学。虽然不是自己的本专业,但我也想尽自己最大的努力去帮助孩子们增长才干,锻炼心智。“杨校长为了弥补自己在不擅长领域的缺陷,抓住每一次的学习机会,到城镇里参加培训,边教边学,并且坚持用普通话和苗语教学,普通话是为了让孩子们将来走出大山时拥有一把沟通的钥匙,庙苗语是为了让孩子们将来回到家乡时还能找到自己的根。

送教上门,不落下一人

2019年末,突如其来的新冠肺炎疫情给这个小村庄带来了沉重的打击。村中网络信号并没有覆盖到村子的每一个角落,尤其是距离村中心较远的村组,没有任何信号,这给老师和学生们的线上上课带来了巨大的阻碍。为了让每一个孩子有书读、有学上,杨校长立马向镇教育局反映,努力向上争取资金,完善网络基础设施建设,实现广电全覆盖,保障每一个学生受教育的权利。

尽管学校的每家教室都有多媒体设备,每个学生家庭中都有智能手机,杨校长说自己最担心的事是孩子们的学习效果不佳。打郎村的孩子基本上是留守儿童,家长长期外出务工,很少关心孩子的学习,甚至连孩子上几年级都不清楚,用智能手机上课孩子的自制力就更差了。为了监督孩子们的学习,在疫情期间,杨校长和全体教师不知翻过了多少座山,只为前往孩子们的家中为他们送教上门,辅导课业。

扶贫扶智,守护求知梦

杨校长发现打郎小学的学生没有主动学习的意识,没有思考问题的热情。一些寄宿孩子在校养成的学习习惯一到周末回家就全忘了。杨校长特别注重学生养成良好的学习习惯,并且引导他们去主动思考、探索问题。

此外,杨校长还担任着为贫困学生发放困难补助金的职责,确保每一位学生能享受到应有的帮助,有时候还会自掏腰包资助学生。阿慧就是受杨校长资助的一名学生,父母在外务工,家里只有老人和年幼的弟弟,爷爷奶奶腿脚不方便,无法送阿慧上学,杨校长不放心她独自一人走蜿蜒的山路,便亲自送她上学,并且买一些学习用品送给她。

为接送学生,杨校长频繁往返于悬崖峭壁间,随时面临着山体滑坡的危险,相比这些,杨老师更愿把学生的教育至于个人安危之上,“我最希望的是家长多抽出一些时间来关心孩子们的教育,不要为了挣一时的钱,而耽误了孩子的终生。“杨老师说到。

杨老师深受学生喜爱,学生说:“杨校长是一个非常亲和、富有责任感的人,不仅在课堂上教我们知识,在课后也和我们一起打篮球,一直陪伴着我们,我觉得他就是我们的杨爸爸。”

作为乡村教育扶贫工作者,每天的教学和陪伴已成为了杨校长的日常,坚守在乡村教育沃土,倾情培育祖国的幼苗。杨校长有很多学生,但学生们只有唯一的“杨爸爸”。

财税攻坚小分队从杨校长身上看到了“以小我融入大我”的无私精神,大学生应该深入基层,将自己在外面所学的知识用于家乡建设,反哺社会,回报养育我们的祖国。

有人问:“你一个知识分子好不容易有机会走出大山了,为什么又要回到这穷苦的乡村?”

“回到大山,是为了翻过这座‘山’”便是最好的回答。

(图文/财税与公共管理学院 李微 编辑/柏婧)